가정의 달 '효행 가문'을 찾아서 -

[전주이씨 양도공종중 사매당가문]

부모 자애에 경애 봉양으로 보은

딸·사위 효행 본받아 매년 제사

5세기 동안 실천 뿌리깊은 명문가

선대 충효 뜻 계승 '기념사업회'로

전남 영광 묘량의 이규헌가옥은 솟을대문이 ‘효자정려’로 조성돼 있다. 깊은 효심을 대대로 이어오며 500년 간 외손봉사(外孫奉祀)를 실천하고 있는 이 가문의 사연이 ‘가정의 달’을 맞아 세상의 관심을 받고있다. 직계비속이 없는 경우 여손에게 재산을 상속하고 제사를 계승하도록 하는 것을 ‘외손봉사’라고 한다. 임진왜란 의병장 이응종과 부인 전주최씨로부터 후사 없는 화릉참봉 최구연의 제사를 고창군 아산면 산소에서 17대째 모시고 있는 영광 전주이씨 완풍대군파 양도공종중 사매당가문을 찾아 뿌리 깊은 효행 내력을 살펴본다.

◇‘열손가락 깨물어 안아픈 손가락 없다.’

부모는 자나깨나 한결같은 사랑으로 자식을 보살핀다. 우리 민족은 이런 부모의 사랑에 대해 경애하며 섬기는 효심을 인격과 덕성의 기준으로 삼았다. 신라 화랑도의 세속오계는 어버이 섬기기를 효도로써 한다는 ‘사친이효(事親以孝)’를 계율로 지켰다. 충효를 국시로 하는 조선조에도 세종은 삼강행실도, 오륜행실도를 펴내고 ‘부이자강 부자유친’을 널리 알려 부모자식 간에 친근하게 자애와 경애를 주고받도록 했다. 노부모 봉양에 정성을 다하고 사후에도 행적과 정신을 기리는 제사를 모심으로 효행의 범위는 확장된다. 조선 전기까지 상속제에는 차손과 여손에 대해 차별하지 않았고 딸과 사위의 자손인 외손이 모시는 제사, 즉 외손봉사도 관습으로 행해졌었다.

전주이씨 완풍대군파 양도공의 후손이 전라도에 낙남한 곳은 담양인데 양도공 이천우의 아들 이굉(여양군)의 부인 경주김씨의 친가 별장이 담양에 있었다. 증손자 이효상(사맹공)이 부인 광산이씨 터전의 일부에 터잡아 이거하면서 가문의 영광 묘량 세거가 시작된다. 입향조 이효상의 증손 이응종(1522~1605, 호는 사매당)은 부친 이학(1497~1577, 호는 쌍매헌)과 모친 해남윤씨(어초은 윤효정의 딸)의 큰아들이다. 이응종은 낙향 은둔 학자인 부친과 기묘명현인 외삼촌 윤구(1495~?)의 학문을 이어받아 예학을 연구하고 ‘가례부주’를 남긴 문인이다. 문무를 겸전한 그는 71세에 임진왜란이 일어나자 장성 남문창의에 참여해 활약했고, 의병군영과 의주행재소에 군량과 무기 등 군수물자를 보내는 등 공을 세웠다. 그는 영광성을 지키기 위해 오성관에서 충의선비 55인과 동맹해 의병군대를 조직하고 수성대장으로 의병군을 이끌었다. 장성 오산창의사, 영광 수성사, 묘장서원에서 추모한다.

◇딸·사위와 그 자손의 효행 본보기

이응종은 전북 고창의 전주최씨 최구연의 딸과 혼인했다. 이 가문은 전주최씨 사도공파 시조인 고려 증상서우복야 완산부원군 최균의 후손으로 고려말 조선초에 문장과 공훈으로 명성을 높인 가문이다. 시조 14세 최구연은 안악군수 최맹온의 현손이고, 세조조 원종공신 최진의 증손이다. 보공장군 금갑도만호 최인손의 손자, 훈련원첨정 최간의 아들이며 지극 효행으로 알려진 최광연(호는 영모당)의 형이다. 화릉참봉을 지낸 최구연이 사망하자 딸 최씨와 사위인 이응종이 자녀들과 함께 산소를 돌보며 제사를 모셨다. 양도공 7세인 이응종의 효성은 양도공 23세 이규헌에 이르기까지 전쟁 중에도 그침 없이 전승, 또 전승됐다. 5세기를 지속한 외손봉사 효행은 뿌리깊은 가문만이 전승할 수 있는 독보적이고 자랑스런 문화다.

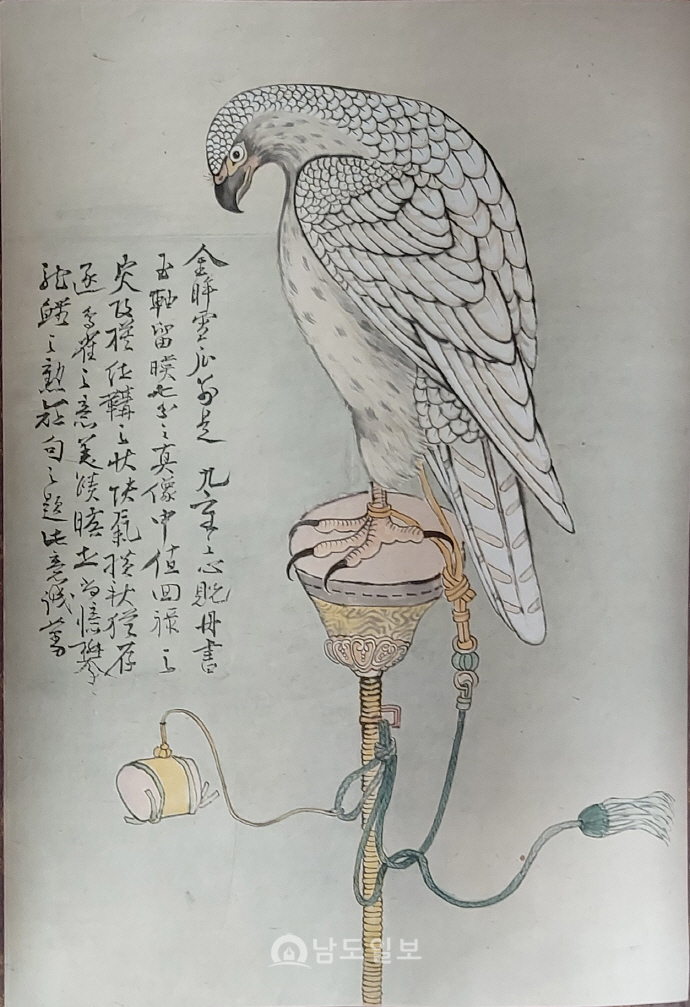

◇충신은 효문에서 나온다

이응종과 최씨 슬하에 다섯 아들 중 이극조, 이극지, 이극부, 이극양은 부친과 함께 영광성 의병군과 장성남문창의에 참여해 활약했다. 완풍대군 이원계와 아들 이천우의 행적은 후손들에게 충과 효에 대한 깊은 이해를 남겼다. 완풍대군은 홍건적과 왜구 격퇴에 공을 세운 고려 명신이다. 동생 이성계의 조선개국을 맞아 고려에 모반할 수 없고 형제우애를 저버릴 수 없는 진퇴양난의 심정을 ‘절명시’로 남기고 음독자결했다. ‘너희는 나와 입장이 다르니 태조를 도와 충효를 다하라’는 부친의 유지에 따라 이천우는 태조와 태종의 왕업을 보필해 공을 세웠다. 그는 사병혁파, 문치국가 기틀을 위한 깊은 뜻으로 태종이 아끼는 사냥매(노화송골, 백송골)를 은퇴선물로 청하여 태종에게 하사받았다. 그 충효정신은 양도공부조묘, 효자정려 등 유적과 함께 후손에게 전승되고 있다. 선대부터 전통으로 지속된 외손봉사를 영속하기 위해 2023년 최씨 종중과 지역 인사들, 종중후손들의 뜻을 모아 ‘기념사업회’를 발족하고 묘역 정화사업과 사적비 등을 건립했다. 가문은 시대마다 풍속이 달라져도 이와같은 충효 실천에 앞장서며 선대의 정신 계승에 힘쓰고 있다. /서정현 기자 sjh@namdonews.com