한류콘텐츠 보물창고 광주·전남 종가 재발견

문서 보물 600년 지킨 가문 전통

경제·사회 기반 호남학맥 이어

대대로 문과급제·당쟁엔 낙향

국보·보물·문화재 보존 힘써

조선 화단 역사 이끈 선구자…선비화가 가문

전통시대부터 남해바다 간척으로 기름진 옥토 들판을 조성해 풍요로운 해남의 상징으로 자리매김 됐던 해남 현산 백포마을에는 유서 깊은 고택이 있다. 실학을 연구했던 학자 선비이며 조선 화단의 역사에 한 획을 그었던 화가가 조성한 별서 고택인 해남 공재고택(국가민속문화재 제232호)이 그곳이다. 나라의 보물을 여럿 보존하며 선조가 남긴 정신을 계승하는데 힘쓰고 있는 해남윤씨 어초은공파 윤덕후 종가를 찾아 가문의 내력을 살펴본다.

◇윤존부 시조, 윤광전 중시조

해남윤씨는 고려 문종 때 사람 윤존부를 시조로 모신다. 그의 8세손 윤광전은 공민왕 때 사온서직장을 지내고 아들 윤단봉·윤단학 형제와 함께 전남 강진으로 내려와 은둔하며 가문의 터전을 마련했다. 그가 해남윤씨 중시조다. 윤광전이 둘째 아들 윤단학에게 노비를 상속한 문서인 ‘지정 14년 노비문서’가 600여년 동안 보존돼 보물 제483호로 지정됐다.

윤단학의 손자인 11세 윤경은 진위장군을 지냈고 윤효인, 윤효의, 윤효례, 윤효지, 윤효상, 윤효원, 윤효정 등 일곱 아들이 가문을 일으켰다. 막내 아들 윤효정(1476~1543, 호는 어초은)은 해남 대부호 정귀영의 딸과 혼인하여 해남으로 옮겨 살았고, 막강한 경제·사회적 영향력을 가지게 됐다. 그가 조선 팔도의 세금 못내 옥에 갇힌 백성 세금을 세 번이나 대납하는 구휼을 펼쳐 ‘적선지가(積善之家) 해남윤씨’로 알려지게 했다. 김종직 문인 최부(1454~1504)의 처사촌 동서로서 학문을 계승해 성리학맥을 잇는 호남사림 명문가로서 입지를 다지면서 본관을 해남으로 정하는 계기를 만들었다.

윤효정의 큰아들인 13세 윤구(1495~?, 호는 귤정)는 문과 급제해 사가독서하고 홍문관 수찬, 지제교, 경연검토관, 춘추관기사관을 역임하고 기묘사화에 삭직된 기묘명현이다. 둘째 아들 윤항은 생원시에 입격했고, 셋째 아들 윤행은 문과 급제해 해주, 나주, 광주 목사와 동래부사를 지내고 도감낭청을 역임했다. 넷째 아들 윤복(1512~1577, 호는 행당)은 문과 급제해 부안현감으로 구휼에 힘쓰고, 낙안군수로 왜구 침략을 격퇴, 방비를 철저히 했다. 그는 한산군수, 광주목사, 선공감부정을 지내고 안동대도호부사로 부임해 퇴계 이황과 교유했고 승정원 좌·우승지, 충청도관찰사를 역임했다. 행당선생유고를 남겼다.

◇호남사림 명문가로 가문 중흥

윤구의 아들인 14세 윤홍중은 문과 급제해 함경도평사, 부사를 역임했다. 그의 동생 윤의중(1524~1590, 호는 낙천)은 문과 급제해 승정원 주서, 부수찬, 제주선로사, 이조정랑, 직제학, 형조·예조 참의, 성균관대사성, 홍문관부제학, 도승지, 대사간, 이조·병조 참의를 역임했다. 평안도관찰사, 병조참판, 대사헌을 거쳐 형조판서에 올랐다. 15세 윤유기(1554~?)는 문과 급제해 세자시강원 필선, 사간원헙납, 오위장, 병조참지를 거쳐 경주부윤, 부평부사, 남원부사를 역임했다.

16세 윤선도(1587~1671, 호는 고산)는 문과 장원 급제하고 봉림대군·인평대군의 사부가 됐고, 벼슬은 의금부도사, 공조·형조좌랑, 예조정랑, 사헌부지평을 지냈다. 성균관 유생 시절 이이첨 일파를 규탄하는 병진소를 올려 유배된 적이 있고, 모함을 받아 성산현감으로 좌천됐다가 파직되기도 했다. 병자호란으로 항복 소식을 듣고 보길도에 은거해 부용동이라 이름하고 낙서재, 세연정, 회수당, 석실 등과 12정각을 짓고 10년 동안 유유자적하며 어부사시사 등 명시를 지었다. 효종의 부름을 받아 예조참의, 동부승지를 역임했고 왕권 강화, 예론문제 등에서 송시열과 맞서다 삭탈과 유배의 고초를 겪었다. 75수의 한시문과 단가 등이 수록된 고산선생유고와 금쇄동집고 등이 전해진다. 그의 아들 17세 윤인미(1607~?)는 문과 급제했고 윤의미(1612~?)는 진사시에 입격했다. 윤선도의 손자인 18세 윤이후(1636~1699, 호는 지암)도 문과 급제해 성균관사예를 지냈다.

◇학문 세계 화폭에 담은 천재화가

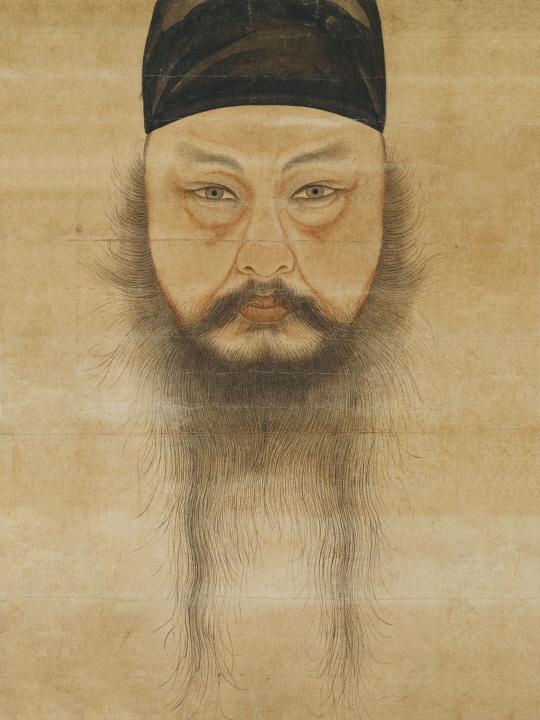

19세 윤두서(1668~1715, 호는 공재)는 조선 후기 3재(겸재 정선, 현재 심사정과 더불어)로 꼽히는 선비화가다. 그는 진사시에 입격한 후 남인이 처한 당쟁 상황을 읽어 벼슬을 포기하고 일생을 학문과 시서화에 매진했다. 산수화, 인물화, 풍속화, 동물화, 화조화 등 예리한 관찰력과 뛰어난 묘사력을 발휘한 그의 작품은 중국화풍을 섭렵하고 조선 전통을 잇는 남종화의 선구적 화풍으로 18세기 조선 화단에 영향을 미쳤다. 지식인의 내면 갈등을 표현한 윤두서 자화상(국보 제240호), 실학적 학문세계를 드러낸 동국여지도, 일본지도, 문인화풍 수용 지침서인 고씨역대명인화보, 백포별서도 등에 드러난 사실주의적 회화관은 그의 외증손인 정약용의 회화론 형성에 바탕이 됐다. 나물 캐는 여인, 밭가는 풍경, 짚신삼기, 선차도, 백마도, 노승도 등 명작들은 ‘해남윤씨 가전 고화첩’(보물 제481호)에 전해진다.

윤두서의 넷째 아들 20세 윤덕후(1696~?)는 윤두서가 간척으로 기름진 들판 인근 백포마을에 건립한 백포별서(해남공재고택)에 종가를 열어 후손들이 10대를 잇게 했다. 26세 윤돈하(1863~1921)는 음사로 벼슬에 나가 선공감, 배능참봉, 비서원 비서승을 역임했다. 종가와 후손들은 600여년 지켜온 가문의 보배들을 보존하며 선조의 정신계승에 힘쓰고 있다. /서정현 기자 sjh@namdonews.com