한류콘텐츠 보물창고 광주·전남 종가 재발견

고려 개국 영웅 신장군 후손

충의·절개 지킨 문무 명신 배출

전쟁엔 용맹·관리로 청백 지켜

덕양서원 사적화 유적 보존 추진

삼한 통일 ‘천년 영웅’…忠의 상징 ‘신숭겸’ 후예

전남 해남읍 금강산과 만대산에서 이어지는 오봉산 자락에는 해리마을이 있다. 1천1백년 전 대구 공산 전투에서 견훤군에 포위된 왕건을 대신해 장렬히 싸우다 순절한 충절 명신 신숭겸 장군의 후손들이 터잡아 11대를 잇고 있는 옛 진관마을이다. 고려 이전에 축성됐다고 추정되는 금강산성 아래서 선조가 남긴 충절 정신을 계승하고 있는 해남 평산신씨 문희공파 백은공 종가를 찾아 천년 가문의 내력을 살펴본다.

◇왕건 대신 순절한 명장을 시조로

평산신씨는 고려 개국공신 신숭겸(877~927, 시호는 장절)을 시조로 모신다. 그는 전남 곡성에서 태어난 능산(초명)이며, 지략이 뛰어나고 백발백중 명궁으로 마군장군에 올랐다. 왕건을 옹립해 고려개국에 공을 세운 1등공신이다. 황해도 평산으로 사냥 갔을 때 날아가는 기러기 왼쪽 날개를 쏘아 떨어뜨린 그의 신궁을 지켜본 태조 왕건은 ‘숭겸’이란 이름과 신씨 성, 그리고 평산을 본관으로 내렸다고 전해진다. 그는 경주에 침략해 신라 경애왕을 죽인 견훤을 응징하기 위해 출병한 태조 왕건의 기병대장으로 대구 공산 전투에서 10만 견훤군에 포위됐을 때 자청해 왕건의 갑옷을 입고 수레를 바꿔 타고 장렬히 싸우다 전사했다. 단신으로 위기를 모면한 왕건은 시신을 수습했으나 머리를 찾지 못해 친히 장례하며 통곡하고 명당터 춘천 서면 방동리에 예장했으며 순절단을 세우고 광위위보지절저정공신에 추봉하고 장절공 시호를 내렸다. 고려태조묘정, 숭의전, 곡성 덕양사(고려 개국공신 신숭겸 유적지 전라남도 기념물 제56호), 대구 표충사, 춘천 도포서원, 평산 태백산성사에 제향한다.

◇두문동72현 신안·좌의정 신개 충신

시조의 손자인 3세 신홍상 역시 태조를 도와 삼한 통일에 공을 세워 삼한벽상공신 개국공 성제자에 올랐다. 5세 신경(호는 의은)은 원윤, 직제학을 지냈고, 6세 신유비는 승지를 역임했다. 11세 신연(호는 동봉)은 조봉랑을 지냈고 그의 아들 신자명은 춘천부사, 신헌주는 상호군을 역임했다. 12세 신중명은 과거 급제하고 국자박사, 도관직랑, 통직랑 좌대언을 역임했다. 13세 신집(호는 휴묵재)은 충숙왕 때 과거 급제해 보리판서, 보문각 직제학, 수문전 대제학을 역임했다. 그의 동생 신군평은 공민왕 때 좌대언, 어사대부에 올랐다.

14세 신안은 종부시령을 지내다 고려가 망하자 충절을 지켜 조선 개국에 반대한 72현과 함께 두문동에 은거했다가 강원도 정선 서운산 거칠현동으로 내려가 산나물로 연명했다. 이곳에 은거한 일곱현인의 한맺힌 마음이 한시로 지어지고 토착민요 정선아리랑이 탄생하게 됐다. 그의 아들인 15세 신개(1374~1446, 호는 인재, 시호는 문희)는 문과 급제해 검열을 역임할 때 태조의 실록 열람 요구에도 불가함을 주장해 명간관으로 인정받았고, 의정부서사제도 폐지, 야인 토벌 등을 간언했다. 벼슬은 감찰, 헌납, 제학, 춘추관편수관, 지제교, 한성부윤, 전라·경상·황해 도관찰사, 이조판서, 찬성, 세자이사, 집현전대제학, 우의정을 역임하고 좌의정에 올랐다. 고려사를 편찬에 참여했고 사은사로 두번 명나라에 다녀왔으며 세종에게 궤장을 하사받았다. 시호는 문희이며 인재문집을 남겼다.

◇대대로 문무관 배출 정신 계승 힘써

20세 신립(1546~1592, 시호는 충장)은 선조 때 출중한 무예와 용맹으로 무과에 급제해 1만 병력의 여진족 니탕개를 단숨에 격파하고 무위를 떨쳐 조선 최고 맹장으로 알려졌다. 임진왜란에 삼도순변사로 탄금대전투에서 남한강에 투신 순절했다. 그의 형 신잡(1541~1609, 호는 독송, 시호는 충헌)은 문과급제해 형조·호조·병조 판서, 세자빈객에 올랐고 선조를 호종해 호성공신에 책록됐다. 22세 신평(1606~1673, 호는 백은)은 아버지인 신경리(1560~?)가 제주목사 임지로 향하던 중 해남에 머물다 혼약한 여흥민씨와 혼인함으로써 해남 진관에 입향한 평산신씨 해남 입향조가 됐고 학덕을 높이 쌓아 백은거사로 불렸다.

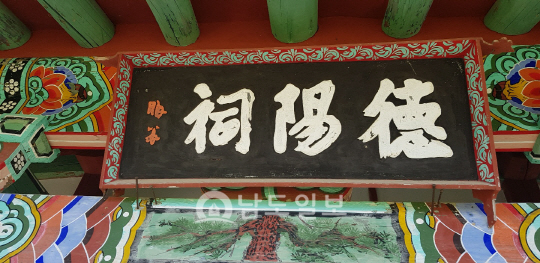

25세 신덕하(?~1749)는 무과 급제해 영변현감, 남양군수, 경상우병사, 함경남도병마사, 황해수사를 거쳐 황해병사를 역임했다. 29세 신명원(1783~?)은 할아버지인 수군절도사 신대관, 아버지인 병마절도사 신순의 대를 이어 무과에 급제하고 호조참판에 올랐다. 후손들은 수많은 설화가 입증하듯 1천1백여년 영웅으로 기억되고 고장 수호신으로 추앙받고 있는 신숭겸장군을 선양하기 위해 노력하며 장군 추모 및 후학양성 공간이었던 덕양서원의 사적화를 비롯한 선조 정신계승에 힘쓰고 있다.

/서정현 기자 sjh@namdonews.com