섬 잇는 ‘연륙’활발 목포항 기능 쇠퇴 … 9개 항로만 운행

전남 서남권 사람들, 목포 거쳐야 육지 나들이 가능

교통·경제망 중심 목포항 항로·선박·이용객 급감

섬 인구 감소 불구 2000년 이후 해양관광수요 증가

관광객 중심 네트워크 성장 맞춰 대응책 모색해야

어떤 면에서 흐름(flow)은 인간이 발생시키는 가장 중요한 공간 현상 중 하나이다. 자발적이든 비자발적이든 흐름은 인간과 인간, 지역과 지역 간 관계를 형성하고, 이런 관계 형성은 사회가 발달할수록 확대된다. 사람들은 사회 유지의 필수적 요소로서 흐름을 방해하는 지리적 마찰을 최소화하기 위해 끊임없이 노력하게 되며 그럴수록 관계망은 더 넓은 공간으로 뻗어나가고 내부적으로 더욱 긴밀해진다.

그러나 흐름의 크기와 방향이 공간적으로 균등하게 나타나는 것이 아니다. 특히 섬과 내륙을 잇는 항로인 바닷길에 의해 섬과 섬, 섬과 항구도시와의 관계성의 크기와 방향이 달라진다. 즉, 항로의 중심지인 항구와 섬들이 근대적 공간구조의 중심을 형성하고 이 중심에 대한 접근성이 각각의 섬들이 차지하는 공간적 위상을 결정한다.

목포를 중심으로 한 항로 네트워크는 개항 이후 목포가 상권의 중심지뿐만 아니라, 정보와 문화의 중심지로 변모하게 되는 역할을 하였다. 서남권의 섬들은 목포에서 출발한 기선을 통해서 외부와 소통할 수 있었다. 당시 목포는 전남 서남권 지역의 모든 물산이 거쳐 가야 하는 통과점이었다. 항구를 중심으로 도시가 발달하기 시작하면서, 모든 교통망이 목포를 중심으로 발전하기 시작했다.

해방 이후 목포는 개항장으로써의 역할은 사라지지만 인근의 신안, 무안, 진도, 영암, 해남, 강진, 완도를 아우르는 중심도시로 발전하였다. 이들 인근 지역에서 생산되는 각종 농산물과 해산물은 목포에서 집결하였다가 전국으로 퍼져나갔다.

또한 목포는 경제와 유통의 창구인 동시에 교육, 문화의 중심지로 인근 지역의 사람들을 끌어당겼다. 진도와 완도가 연륙이 되기 전에 섬이었던 진도·완도 사람들은 육지로 나가기 위해서는 목포를 거쳐야 했다. 광주 혹은 서울로 가기 위해서는 육지의 관문인 목포를 반드시 거쳐야 했기 때문이다. 진도, 완도뿐만 아니라, 인근의 영암, 해남, 신안, 그리고 멀리 제주도도 마찬가지였다. 1980년대 이전의 목포는 생산자와 소비자를 연결해 주는 도매상인들과 소매상인들, 운송하는 사람들, 그리고 소비자들 등으로 인산인해를 이루었다.

1978년 기준, 목포항을 중심으로 총 22개의 항로에 36척의 여객선이 운행되었고, 총 403개의 기항지를 드나들었다. 22개 항로 중 목포∼상공 항로가 월평균 240회로 가장 많이 운행하였고, 다음으로 목포∼고하·달리 항로가 210회, 목포∼매월 항로가 120회로 나타났으며, 주로 목포항과 근거리에 있는 섬들과의 관계성이 강하였다.

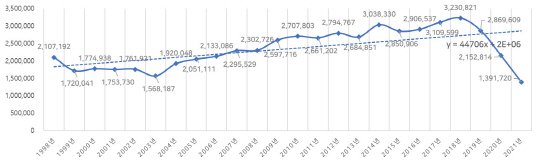

2021년에는 1978년에 비해 13개의 항로가 줄어든 9개 항로만이 목포항을 중심으로 운행하고 있다. 취항선박도 14척이 감척된 22척만이 운행하고 있다. 1983년 진도대교, 2009년 압해대교, 2019년 천사대교 개통에 따른 진도와 신안 기항지의 변화가 생기게 되었다. 수송인원이 높은 항로는 목포∼제주, 목포∼홍도 등의 관광항로이다.

항로 네트워크의 변화에 따른 항구도시 목포에 미친 영향으로는 첫째, 서남권 중심도시 목포의 도시세력권이 지속적으로 축소되고 있다. 항로 네트워크의 축소는 목포를 중심으로 조성되었던 경제생활권이 광주 및 수도권으로 옮겨 가게 된다. 1978년에 403개소의 기항지가 2021년에는 71개소로 대폭 감소하여 항구도시 목포의 영향력이 감소하였다는 것을 알 수 있다. 이처럼 목포의 영향력이 감소한 것은 섬지역의 인구감소, 연륙·연도교의 개통, 각 지역 내 중심항의 기능 승격 등으로 인함이다.

둘째, 항구도시 목포의 인구중심점이 항구에서 내륙 쪽으로 이동하게 되었다. 1980년대까지 섬지역과의 활발한 교류로 항구와 원도심의 번영을 누렸으나, 1990년 이후 목포의 신도심이 형성되고, 육로 교통망이 발달하면서 항구를 중심으로 움직이던 사람들이 서서히 줄어들기 시작했고, 상권이 조금씩 쇠락해 가기 시작했다. 목포항 중심의 인구집중이 점차 내륙으로 이동하면서 현재는 옥암동까지 그 중심이 진출한 상태이다. 현재도 그렇지만, 앞으로도 목포는 항로 네트워크의 의존성은 더욱 약화되고, 육로 네트워크의 의존성이 공고화 될 것이다.

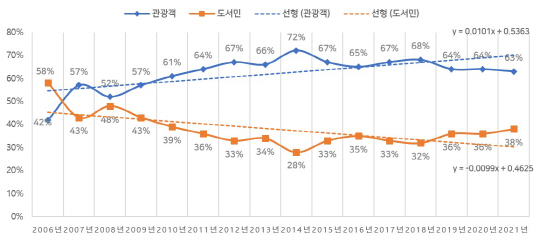

셋째, 관광항로 네트워크의 성장이다. 섬인구가 감소함에도 불구하고 2000년 이후 목포 항로 네트워크의 이용객이 지속적으로 증가하였는데, 이는 국민소득 향상과 주5일 근무제에 따른 해양 관광수요 증가에 기인한 것이다. 특히 2007년을 정점으로 섬사람들의 이용은 축소되고 관광객의 이용이 늘어나게 되었다.

앞으로도 해양관광, 레저 인구 증가와 섬주민 운임지원 등으로 목포 항로 네트워크 이용실적은 관광객을 중심으로 지속적으로 증가할 것이므로 이에 대한 목포의 대응방안이 모색되어야 한다.

글/박성현(목포대학교 도서문화연구원 교수)

정리/김우관 기자 kwg@namdonews.com

당신을 위한 추천 기사

- 전남 희망 아이콘 ‘섬·바다’ 이야기=[59]일반인은 잘 모르는 물때지식의 세계

- 전남 희망 아이콘 ‘섬·바다’ 이야기=[58]기후와 식생, 그리고 섬 문화의 변화

- 전남 희망 아이콘 ‘섬·바다’ 이야기=[57]신안 반월·박지도, 진정한 ‘세계 최우수 관광마을’로 만들어

- 전남 희망 아이콘 ‘섬·바다’ 이야기=[56]고령화된 섬, 어업문화 장인이 사라진다

- 전남 희망 아이콘 ‘섬·바다’ 이야기=[55]섬과 근대문화유산

- 전남 희망 아이콘 ‘섬·바다’ 이야기=[61]이름과 헤게모니

- 전남 희망 아이콘 ‘섬·바다’ 이야기=[62]신안군의 사회복지서비스 개선책은

- 전남 희망 아이콘 ‘섬·바다’ 이야기=[63]섬이 갖는 '돌 문화'

- 전남 희망 아이콘 ‘섬·바다’ 이야기=[64]우리 국경은 섬이 지킨다

- 전남 희망 아이콘 ‘섬·바다’ 이야기=[65]숭어 이야기

- 전남 희망 아이콘 ‘섬·바다’ 이야기=[66]파시에 담긴 침탈 역사

- 전남 희망 아이콘 ‘섬·바다’ 이야기=[67]섬주민 기본소득제의 철학적 의미